Kaufberatung Mercedes-Benz W124 (1984–1997) – Alle Modelle im Überblick

Die Mercedes-Benz Baureihe W124, oft einfach „124er“ genannt, wurde von Ende 1984 bis 1997 in fast 2,6 Millionen Exemplaren gebaut.

Sie gilt als letzter „klassischer“ Mercedes der oberen Mittelklasse, bekannt für zeitloses Design, hervorragende Verarbeitung und Langlebigkeit.

Ob Limousine, T-Modell (Kombi), Coupé, Cabriolet, verlängerte Langversion oder 4MATIC-Allrad:

Der W124 deckte nahezu alle Käuferwünsche ab. Heute ist der 124er ein gesuchter Youngtimer – stilvoll genug für den Alltag, technisch robust und mit wachsendem Sammlerwert.

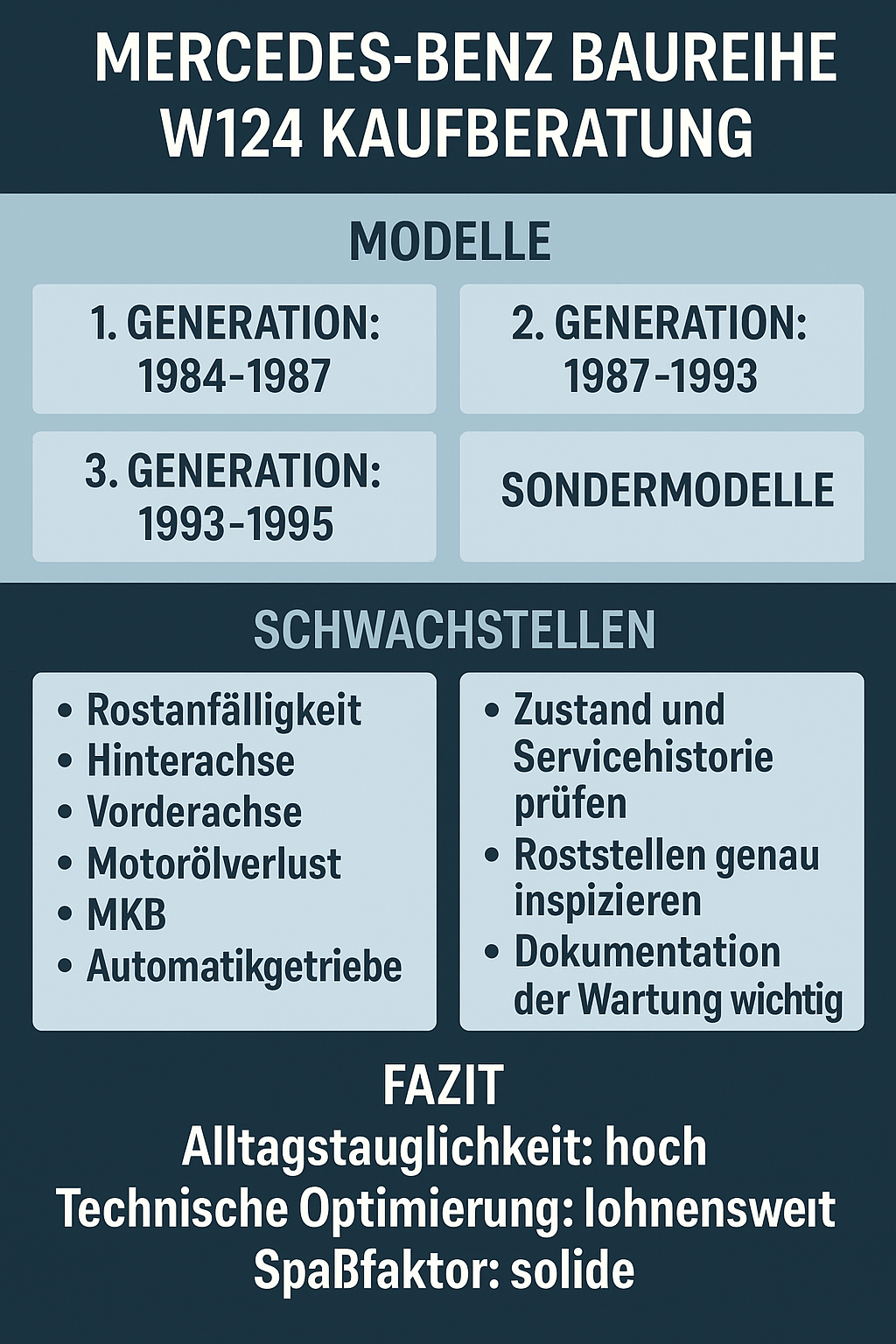

Diese Kaufberatung bietet einen umfassenden Überblick über alle Modellvarianten und Generationen (VorMopf, Mopf 1–3), typische Schwachstellen, Wartungskosten, Marktpreise und Wertentwicklung.

Zudem geben wir Tipps, worauf Sie beim Kauf einzelner Modelle besonders achten sollten (Rost, Technik, Laufleistung, Ausstattung etc.), und Empfehlungen für behutsame technische Verbesserungen, die den Originalcharakter bewahren.

Zunächst ein kurzer Überblick der Modellvarianten des W124:

| Karosserievariante | Interne Bez. | Bauzeit | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Limousine (4-türig) | W 124 | 11/1984–06/1995 (D)(bis 1996 in anderen Märkten) | Grundmodell der Baureihe, meistverkauft. Ab Mopf 2 (1993) offiziell „E-Klasse“. |

| T-Modell (Kombi) | S 124 | 09/1985–06/1996 | Kombiversion mit großer Heckklappe; serienmäßige Niveauregulierung an der Hinterachse. Beliebt als Reisewagen und Lastesel – gute Exemplare sind heute rar. |

| Coupé (2-türig) | C 124 | 03/1987–06/1996 | Elegantes 2+2-sitziges Coupé mit um 85 mm kürzerem Radstand. Rahmenscheiben und versenkbare Gurtreicher (Gurtbringer) für Fondzugang. |

| Cabriolet (4-sitzig) | A 124 | 09/1991–07/1997 | Vollwertiges 4-Sitzer-Cabrio (gebaut bei Karmann). Verstärkte Karosserie und automatischer Überrollbügel für hohe Sicherheit. Letzter produzierter W124 (bis 1997, Final Edition). |

| Langlimousine (6-türig) | V 124 | 09/1989–04/1994 | Verlängerte Pullman-Limousine (6 Türen) in Kooperation mit Binz. Nur sehr geringe Stückzahl; v.a. 260 E/280 E oder 250 D Motoren. Ideal für repräsentative Zwecke, heute extreme Rarität. |

| 4MATIC-Allrad | (W/S 124) | ab 1987 | Allradantrieb 4MATIC ab 1987 für ausgewählte Modelle (z.B. 260 E/300 E sowie einige Diesel). Erhöhte Wintertauglichkeit, aber komplexe Hydraulik und Elektronik mit höherem Wartungsaufwand. |

(D = Produktionsende Deutschland; z.T. verlängerte Produktion für Coupé/Cabrio bis 1996/97)

Nachfolgend werden die vier Generationen des W124 („VorMopf“ und Modellpflege 1–3) hinsichtlich Produktionszeitraum, Technik, Design, typischen Schwachstellen, Wartung und Marktpreisen gegenübergestellt.

Anschließend folgen eine Pro/Contra-Analyse der Baureihe, konkrete Kauftipps für verschiedene Varianten sowie Empfehlungen zur behutsamen Optimierung.

Abschließend bewerten wir den W124 in den Kategorien Alltagstauglichkeit, Optimierbarkeit und Spaßfaktor (nach Modellgruppen differenziert).

Generationen des W124: VorMopf, Mopf 1, Mopf 2, Mopf 3

VorMopf (Vormopf, 1984–1989)

- Produktionszeitraum: November 1984 (Vorstellung) bis August 1989. Auslieferung startete Januar 1985. Zunächst als Limousine, ab Herbst 1985 auch T-Modell, ab 1987 Coupé. Diese erste Serie wird in Fan-Kreisen „VorMopf“ (vor der Modellpflege) genannt.

- Motorisierung & Technik: Anfangs breites Spektrum an bewährten Motoren, alle längs eingebaut mit Hinterradantrieb. Ottomotoren: 2,0 l Vierzylinder (90–109 PS, teils Vergaser), 2,3 l (136 PS) und neue Reihensechszylinder 2,6 l (160 PS) und 3,0 l (180 PS mit Kat) aus der M102/M103-Familie (2 Ventile pro Zyl.). Diesel: robuste Saugmotoren 2,0 l (72 PS OM601) und 3,0 l (88 PS OM603), später 2,5 l (94 PS OM602). Alle Motoren galten als langlebig und für hohe Laufleistungen gut; selbst der kleinste Diesel erreicht ~160 km/h. Technische Highlights des W124: erste Verwendung der Mercedes-Mehrlenker-Hinterachse in der E-Klasse (für ausgezeichnete Straßenlage und Komfort), eine aerodynamisch optimierte Karosserie (cw-Wert bis zu 0,29) mit hoher Verwindungssteifigkeit und Crashsicherheit, sowie der berühmte Einarm-Scheibenwischer, der mit 86 % Wischfeld und starkem Motor auffällt. ABS war in den Anfangsjahren aufpreispflichtig, wurde aber ab 1988 serienmäßig. Airbags gab es zunächst nicht; erst 1992 wurde ein Fahrerairbag Serie. Die Serienausstattung wirkte aus heutiger Sicht karg (z.B. häufig Stoffpolster, manuelle Fensterheber, kein Klimaanlage bei vielen Fahrzeugen).

- Design & Ausstattungsmerkmale: Sachliches, klares Sacco-Design mit reduziertem Chromzierrat war charakteristisch für den frühen W124. Anders als der barocke Vorgänger W123 verzichtete der neue 124 fast völlig auf Chrom – außer dem Kühlergrillrahmen und dem Mercedes-Stern. Das Heck wurde höher und glatter gestaltet („Schwanz hoch“ nach Vorbild NSU Ro 80) für bessere Aerodynamik. In der frühen Serie war innen nur die Mittelkonsole mit Holz versehen; zusätzliche Wurzelholz-Dekore waren ab Werk nicht vorgesehen – Bruno Sacco lehnte übertriebenen Zierrat ab. Kundenwünsche nach mehr Eleganz führten erst zur späteren Modellpflege zu mehr Holz und Chromdetails. Die Karosserie zeigte klassische Merkmale: eckige Scheinwerfer mit gelben Blinkergläsern, schwarze Kunststoff-Seitenleisten ohne die späteren „Sacco-Bretter“ (Verkleidungen), und kleinere Außenspiegelgehäuse (Fahrerseite lackiert, rechts erst ab 1987 lieferbar). Innen findet man ein klares Cockpit mit großen Rundinstrumenten und vielen bekannten Mercedes-Bedienelementen, jedoch bereits fortschrittliche Details wie eine automatisch geregelte Heizungsanlage und innovative Sicherheitsfeatures (z.B. hochfeste Stahlzellen für Seitenaufprallschutz).

- Typische Schwachstellen: Die frühen Baujahre des W124 galten als gut ausgereift, litten aber unter ein paar Kinderkrankheiten. So störte anfänglich der sogenannte “Bonanza-Effekt” bei Automatikfahrzeugen – ein ruckartiges Lastwechselverhalten – der später durch geänderte Getriebeabstimmung behoben wurde. Der innovative Einarmwischer neigt bei mangelnder Wartung zu Schlierenbildung, funktioniert aber insgesamt zuverlässiger als mancher Skeptiker erwartet. Rost ist bei VorMopf-Exemplaren weniger tückisch als bei späten Jahrgängen, aber dennoch ein Thema: Gerade ältere Fahrzeuge können an Kotflügeln (über den Blinkleuchten) rosten, und auch Schweller, Radläufe, Wagenheberaufnahmen und das Blech um die Heckscheibe sollte man genau prüfen. Positiv: VorMopf-Modelle haben noch lösemittelbasierte Lacke; es fehlt der problematische Wasserbasislack der 90er, der später verstärkt Rost begünstigte. Mechanisch gelten die M102-/M103-Motoren als robust; jedoch sollte man auf Ölundichtigkeiten (z.B. Zylinderkopfdichtung am M103 hinten) achten. Vergasermodelle (200/230) laufen nicht so kultiviert wie Einspritzer. Die Schaltgetriebe (4- und 5-Gang) wirken etwas hakelig und langen nicht an die Präzision eines BMW-Getriebes – viele Käufer zogen daher die sanft schaltenden 4-Gang-Automatikgetriebe vor, die als unverwüstlich gelten. Bei hohen Laufleistungen (>200.000 km) können Automatikgetriebe aber anfänglich ruppiger schalten; ab ~300.000 km ist mit einer Überholung zu rechnen. Weitere bekannte Schwächen bei älteren 124ern: Spiel in der Lenkung durch verschlissene Lager (Lenkhebel, Dämpfer, Traggelenke), ausgeleierte Fahrersitze (gebrochene Federkerne) und im Innenraum mitunter defekte Heizungsgebläse oder Fensterheber (Alterserscheinungen).

- Wartungsaufwand & Ersatzteile: Ein VorMopf-W124 ist technisch relativ einfach gestrickt – viele Komponenten wie der mechanisch-hydraulische KE-Jetronic-Einspritzanlage (bis 1992) lassen sich einstellen oder überholen. Wichtig ist, dass kein Wartungsstau besteht: regelmäßiger Ölwechsel (Motor+Getriebe), Ventilspielkontrolle bei den wenigen Vergaservariante, Prüfung der Fahrwerksbuchsen etc. halten den 124er ewig jung. Ersatzteilverfügbarkeit ist sehr gut: Mercedes bietet über die Classic-Sparte viele Teile an, und ein großer Aftermarket (inkl. Gebrauchtteile) sorgt für Nachschub. Verschleißteile (Bremsen, Auspuff, Fahrwerksbuchsen) sind günstig und reichlich vorhanden. Selbst größere Komponenten wie Mengenteiler der Einspritzung sind als Tausch oder Nachbau erhältlich. Rostreparaturbleche (Kotflügel etc.) gibt es ab ~50 € als Reproduktion. Die Elektronik ist noch überschaubar (keine komplexen Steuergeräte außer Zündung/ABS), was Fehlerdiagnose erleichtert. Insgesamt ist der Wartungsaufwand für einen gepflegten VorMopf im Rahmen – viel kann ein geübter Schrauber selber erledigen, weshalb der W124 als „ideales Schrauber-Fahrzeug“ gilt. Ein gut gewarteter 124er bleibt auch im hohen Alter zuverlässig: „Ein W124 bleibt praktisch nie liegen“ – Defekte kündigen sich meist rechtzeitig an und sind reparabel.

- Marktpreise & Wertentwicklung: VorMopf-Limousinen sind aktuell (2025) noch die günstigsten W124-Modelle. Fahrzeuge mit kleineren Motoren oder hohe Laufleistungen wechseln oft für niedrige vierstellige Beträge den Besitzer. Beispielsweise sind 230 E oder 250 D mit >200tkm in brauchbarem Zustand schon ab ~3.000–5.000 € zu finden. Jedoch gilt: Zustand vor Ausstattung – top-gepflegte Erstserien können mehr kosten als mittelmäßige Mopf-Modelle. Sammler schätzen an der frühen Serie die puristische Optik ohne Plastikbeplankung; wirklich originale Exemplare von 1985/86 (evtl. mit H-Kennzeichen) steigen langsam im Wert. Dennoch liegen Wertzuwächse hier bisher hinter den späten Varianten zurück. Vorsicht ist bei „Billigheimern“ geboten: ein scheinbar preiswerter 124er kann teuer werden, wenn Rost und Reparaturstau behoben werden müssen. Insgesamt eine solide Wahl für Einsteiger in die Oldtimerwelt – noch erschwinglich, mit Potenzial zur Wertsteigerung bei guter Pflege.

Modellpflege 1 (Mopf 1, 1989–1992)

- Produktionszeitraum: September 1989 (erste Mopf) bis Mitte 1993 (Umstellung auf Mopf 2 erfolgte im Sommer 1993). In diesen Zeitraum fällt auch die Einführung wichtiger neuer Varianten: 1990 kam die Langversion V124, 1991 das Cabriolet A124, und bereits 1990/91 das Topmodell 500 E (siehe Sondermodelle unten). Mopf 1 umfasst also alle W124 von Spätsommer 1989 bis ca. Juli 1993.

- Motorisierung & Technik: Die Mopf1-Phase brachte technisch erste große Neuerungen. Wichtigstes Highlight war 1989 die Einführung der Vierventil-Technik bei den Sechszylindern: Der neue DOHC-Motor M104 mit 24 Ventilen debütierte als 300 E-24 (3,0 L, 220 PS) in Limousine, Coupé und T-Modell. Er basierte auf dem M103-Block, war aber dank vier Ventilen pro Zylinder ~40 PS stärker bei gleichem Verbrauch. Daneben blieb der zwei-ventilige M103 (2,6 L/160 PS, 3,0 L/180 PS) weiter im Programm. Die Vierzylinder (2.0 und 2.3 E) behielten zunächst den M102 (109–132 PS). Bei den Dieseln wurde 1989 der 3.0 Turbodiesel (OM603 a) mit 147 PS vorgestellt, außerdem der 250 D Turbodiesel (126 PS) für Export. Insgesamt galten die Baujahre 1989 bis Mitte 1993 als ausgereifteste Phase des W124: Der Mix aus bewährter Mechanik und neuer Motorentechnik brachte Zuverlässigkeit und bessere Fahrleistungen. Neu ab 1989 war auch das Sportline-Paket: straffere Feder/Dämpfer-Abstimmung, Tieferlegung um ~20 mm und breitere Reifen (205/60 R15 auf 7J-Felgen) konnten bestellt werden, was dem W124 zu spürbar sportlicherem Handling verhalf. Das 4-Stufen-Automatikgetriebe blieb Standard, allerdings erschien 1990 ein 5-Gang-Automatik (722.5) mit Overdrive, zunächst in M104-Modellen. Ab 1989 wurden Katalysatoren bei Benzinern zur Pflichtausstattung (vorher teils als „RÜF“-Option ohne Kat). Insgesamt bietet Mopf 1 die wohl größte Auswahl an Motoren: vom 72 PS 200 D bis zum 326 PS V8 im 500 E war alles erhältlich. Allrad 4MATIC war weiterhin im Angebot (260 E/300 E 4MATIC, später 300 D Turbo 4MATIC), allerdings entfielen einige schwächere Varianten (z.B. 200 TD, 4MATIC-260E) bis 1991 mangels Nachfrage.

- Design & Ausstattungsmerkmale: Äußerlich ist die Modellpflege 1 klar erkennbar: Ab Herbst 1989 erhielten alle Modelle die seitlichen Kunststoff-Verkleidungen an Türen und Schwellern – die berühmten „Sacco-Bretter“. Diese Kunststoffplanken waren stets in Wagenfarbe lackiert und oben mit einer schmalen Chromleiste abgesetzt, die sich über Stoßfänger vorn und hinten fortsetzt. Auch die Türgriffe bekamen einen Chrom-Einsatz, und die Außenspiegelgehäuse wurden nun generell in Wagenfarbe lackiert. Insgesamt wirkte der 124er dadurch eleganter und „moderner 90er-Jahre“. Innen zog nun ebenfalls mehr Chrom und Holz ein: z.B. umrahmten Chromringe die Instrumente, und je nach Ausstattung gab es nun Holz-Zierleisten auch an Türen und Armaturenbrett (vorher nur Mittelkonsole). Die Kundenwünsche nach etwas mehr Luxus wurden damit erfüllt, ohne die Sachlichkeit zu opfern. Weitere Neuerungen dieser Phase: Ab Anfang 1992 gehörten Fahrer-Airbag, Zentralverriegelung und elektrisch verstellbare Außenspiegel links/rechts zum serienmäßigen Lieferumfang aller Modelle. Ein Beifahrer-Airbag war ab 1992 optional (anstelle des Handschuhfachs). Ab 1990 kamen verbesserte Materialien zum Einsatz, z.B. strapazierfähigere Sitzbezüge. Die Karosserieänderungen selbst waren subtil: Form und Maße der Karosserie blieben gleich, die Front behielt den klassischen Kühlermasken-Look mit Stern auf der Haube. Allerdings verbesserten feinere Details den Auftritt, z.B. voll lackierte Stoßstangen (nicht mehr zweifarbig grau unten) und leicht getönte Leuchten.

- Typische Schwachstellen: Mopf-1-Fahrzeuge gelten vielfach als Beste der Reihe: Rostschutz und Verarbeitungsqualität waren auf höchstem Niveau. Tatsächlich zeigen 1989–92 gebaute 124er oft weniger Rost als spätere – u.a. da bis August 1992 noch lösemittelhaltige Lacke verwendet wurden. Dennoch sollte man genau hinsehen: Die neuen Sacco-Bretter neigen dazu, Korrosion an Türen und Schwellern zu verdecken – bei Kaufuntersuchung am besten demontieren bzw. dahinter schauen. Typische Roststellen bleiben: Wagenheberaufnahmen, Schwellerspitzen (Dreck im Radhaus führt zu Durchrostung), Radläufe hinten (v.a. in den Ecken um die Gummistopfen der Hohlraumversiegelung), die vorderen Kotflügel (unter dem Waschwasserbehälter auf Beifahrerseite rostet der Innenkotflügel oft) sowie Kofferraumboden und Heckklappe (bei T-Modell besonders die Scheibenrahmen und Kennzeichenbeleuchtung). Bei Kombis rosten zudem gern die Heckklappenkanten und die hinteren Seitenfenster-Dichtungen setzen Wasser an. Technisch treten bei Mopf 1 kaum neue Probleme hinzu. Die M104 24V-Motoren (300E-24) laufen zwar kraftvoll, können aber etwas mehr Pflege erfordern: ihre KE-Jetronic-Einspritzung reagiert empfindlich auf einen verschlissenen Mengenteiler, was zu unrundem Lauf führen kann – Ersatz ist aber verfügbar und kein Drama. Die 24V-Motoren haben hydraulische Ventilspiel-Ausgleicher, die bei hohem Alter klackern können. Wichtig: regelmäßiger Ölwechsel verhindert Verkokungen im Kopf. Kühlung: Beim 300E-24 sitzt der Wärmetauscher eng, gelegentliche Kühlmittelspülung beugt Überhitzung vor. Die einfacheren 8V-Motoren (200E/230E/260E/300E) gelten als nahezu unkaputtbar; lediglich Zylinderkopfdichtungen und Kaltstartregler können nach Jahrzehnten Probleme bereiten. Getriebe: Die 4-Gang-Automatik hält sehr lange, während die neue 5-Gang-Automatik (falls vorhanden) anfällig für Bowdenzug-Einstellung und Schaltqualität sein kann – viele bevorzugen tatsächlich die alte 4-Gang. Fahrwerksseitig sind die Hinterachslager (Raumlenker-Aufnahmen) zu prüfen – sind diese Gummilager marode, verliert der 124er die sonst souveräne Straßenlage. Zum Glück lassen sich Achslager relativ aufwändig, aber dauerhaft ersetzen. Achtung auch auf Niveauregulierung (bei T und manchen Limousinen): undichte Dämpfer oder leere Druckkugeln erkennt man an schwammigem Fahrverhalten hinten. Die neu eingeführten Extras (Airbag, el. Sitzverstellung, Tempomat etc.) arbeiten meist zuverlässig – lediglich der Tempomat-Stellmotor fällt gelegentlich aus (flackernder Speedometerzeiger). Insgesamt sind Mopf1-Modelle sehr solide; viele Fanforen meinen, der Baujahrgang 1990/91 sei der „beste W124“ hinsichtlich Rost und Qualität.

- Wartungsaufwand & Ersatzteile: Durch die zunehmende Elektronik (z.B. Airbag, komplexere Steuergeräte) steigt der Wartungsanspruch leicht, bleibt aber im Vergleich zu neueren Fahrzeugen gering. Wichtig ist, bei DOHC-Motoren (M104) auf korrekten Zahnriemen der Nebenaggregate (bzw. Poly-V-Riemen) zu achten und dessen Spanner zu prüfen – Riemenriss kann Servopumpe und Wasserpumpe gefährden. Zündanlagen (Verteiler bei M103/M104) benötigen alle ~100tkm neue Kappe/Läufer. Die 24V-Motoren freuen sich über regelmäßige Ventilhydrostößel-Reinigung (z.B. Additiv). Der Pflegeaufwand bleibt insgesamt überschaubar und Teile sind weiterhin exzellent verfügbar. Gerade Verschleißteile hat der Zubehörhandel in besserer Qualität parat (Bilstein-Fahrwerksdämpfer, ATE-Bremsen etc.). Mercedes Classic liefert noch vieles neu. Ein Kostenpunkt können die Sacco-Bretter-Befestigungen sein – oft gammeln Clips und Schrauben, aber auch diese sind preiswert erhältlich. Wer die Modellpflege 1 pflegt, wird mit nahezu neuwertiger Zuverlässigkeit belohnt – kein Wunder, nutzen manche Enthusiasten einen W124 Mopf1 bis heute als Daily Driver.

- Marktpreise & Wertentwicklung: In dieser Generation ist Preis und Wert stark vom Modell abhängig. Die verbreiteten Limousinen (200E/230E/200D etc.) in solidem Zustand kosten derzeit rund 5.000–10.000 €, je nach Ausstattung und Laufleistung. Sechszylinder-Limousinen (300E, 300E-24) liegen tendenziell höher, besonders mit Top-Ausstattung. T-Modelle sind deutlich teurer geworden: Gute 300 TE/250 TD liegen oft über 10.000 €, da Kombis rar und begehrt sind. Coupés (300 CE) aus dieser Phase werden als elegant und zuverlässig geschätzt – Preise zwischen 8.000 und 15.000 € sind üblich, Spitzenstücke mehr. Generell haben Mopf1-Fahrzeuge zuletzt an Wert zugelegt, da sie einerseits „oldtimerfähig“ (über 30 Jahre) werden und andererseits rosttechnisch oft besser dastehen als spätere Modelle. Wertentwicklung: Classic-Analytics bestätigt, dass besonders T-Modelle deutlich im Wert gestiegen sind und weiter Potential haben. Coupés und Cabrios dieser Baujahre hinkten etwas hinterher, steigen aber auch. Limousinen legen moderat zu – sie sind am Markt am häufigsten, doch auch hier ziehen hervorragende Originale im Preis an. Ungewöhnliche Varianten wie ein 300E-24 mit Sportline und Vollausstattung könnten künftig besonders gefragt sein. Insgesamt ist Mopf 1 bei Kennern sehr beliebt, was sich in stabiler Nachfrage widerspiegelt.

Modellpflege 2 (Mopf 2, 1993–1995)

- Produktionszeitraum: August 1993 (zweite Modellpflege) bis ca. Juni 1995 (Produktionsende der Limousine; T-Modell bis Ende 1996, Coupé bis Mitte 1996). Die Mopf 2 stellt einen tiefgreifenden Einschnitt dar: Im Sommer ’93 wurde der Baureihe 124 nicht nur ein Facelift, sondern auch die neue Nomenklatur „E-Klasse“ verpasst. Aus z.B. 230 E wurde nun E 230, aus 300 D der E 300 Diesel etc. (siehe Kasten). Optisch und technisch gab es zahlreiche Änderungen.

- Motorisierung & Technik: Die Modellpflege 2 brachte eine komplett überarbeitete Motorenpalette bei den Benzinern. Mercedes stellte im Herbst 1992 alle Ottomotoren (bis auf den 5.0 V8) auf neue Vierventil-Motoren um, die effizienter und stärker waren:

- Vierzylinder: Der alte 2.0 M102 wurde durch den modernen 2.0 M111 (E 200) mit 136 PS ersetzt. Ebenso löste der 2,2-Liter-16V M111 (150 PS) den bisherigen 2.3 M102 ab und firmierte als E 220. Die M111 haben DOHC, 4 Ventile/Zyl. und seidenweichen Lauf; sie gelten als drehmomentstark und sparsamer.

- Sechszylinder: Der neue M104 2,8 L (E 280) mit 193 PS und M104 3,2 L (E 320) mit 220 PS ersetzten die bisherigen 260E/300E. Diese Motoren (DOHC 24V) laufen kultiviert und leistungsstark; insbesondere der 3,2-Liter bietet souveräne 310 Nm. Allerdings verloren die neuen 2,8er in einigen Ländern minimal Leistung (–4 PS) aus Steuergründen. Hinweis: Die früheren 3,0-24V (Mopf1) entfielen; die AMG-Varianten (3.4/3.6 L) wurden jedoch in Kleinserie weitergeführt.

- Achtzylinder: Der bisherige 500 E (5.0 V8, 326 PS) wurde ab Mopf2 zum E 500 umbenannt. Neu kam 1993 der E 420 mit 4,2 L V8 und 279 PS (entspricht vorher 400 E) hinzu. Beide V8 nutzten den M119-Motor und waren in Europa nur als Limousine erhältlich.

- Diesel: Auch die Diesel erhielten letzte Updates: Aus dem 250 D wurde der neue E 250 D mit Vierventil-Fünfzylinder OM605 (113 PS), aus dem 300 D der E 300 D mit Vierventil-Sechszylinder OM606 (136 PS). Diese DOHC-Diesel (+20 % Leistung) verbesserten Fahrleistungen deutlich. Die Turbodiesel (E 250 TD 126 PS und E 300 TD 147 PS) behielten aus Haltbarkeitsgründen ihre bewährten SOHC-Motoren OM602/603. Neu war ein E 300 TD 4MATIC als Allrad-Diesel (nur in manchen Märkten).

- Getriebe: Serienmäßig blieb es bei 5-Gang-Schaltgetrieben und 4-Stufen-Automatik (außer 500E/420E hatten teils 4-Stufen aut.). Eine Besonderheit war das manuelle 5-Gang-Getriebe in den E 280/E 320 – dieses war selten, da die meisten Kunden Automatik wählten. Insgesamt harmonieren die Mercedes-Automatikgetriebe sehr gut mit den Motoren. Allerdings gilt zu beachten: Motorkabelbäume! Bei allen Benzinern ab ca. 1993 besteht das bekannte Problem brüchiger Kabelisolation – die Motorkabelstränge zerbröseln durch Hitze und Umweltplastik und können Fehlfunktionen verursachen. Besonders bei M104 (280/320) und V8 tritt dies auf; Austausch des Kabelbaums (~500–800 €) sollte idealerweise schon erfolgt sein.

- Design & Ausstattungsmerkmale: Die zweite Modellpflege ist optisch am deutlichsten: Der W124 erhielt eine Front im Stil der neuen S-Klasse W140. Markant ist der integrierte „Plaketten-Kühlergrill“, bei dem der bisher freistehende Chromkühler schmaler ausfällt und bündig in die Motorhaube integriert ist. Der Mercedes-Stern thront nun kleiner auf der Haube (ähnlich S-Klasse). Ebenfalls neu ab ’93 sind weiße Blinker vorn und zweifarbige Rückleuchten hinten mit weißgrauen Blinkersegmenten (statt orange) – in Kombination mit orangefarbigen Glühlampen ergibt sich ein modernes Erscheinungsbild. Die Stoßfänger-Schutzleisten wurden nun in Wagenfarbe lackiert (keine schwarzen Zierstreifen mehr), und die Heckstoßstange erhielt eine durchgehende Leistenverlängerung bis zu den Radhäusern. Insgesamt wirkt der facegeliftete W124 dadurch zeitgemäßer und näher an der folgenden Baureihe W210. Im Innenraum gab es 1993 die letzten größeren Änderungen: Das Armaturenbrett wurde umgestaltet, da optional nun ein Beifahrer-Airbag verfügbar war. In diesem Fall entfiel das klassische Handschuhfach – dafür erhielt jedes Mopf2-Fahrzeug standardmäßig eine Mittelarmlehne mit Klappfach und in der Mittelkonsole ein abschließbares Rollofach mit Holzjalousie (bei Fahrzeugen ohne Beifahrer-Airbag blieb ein kleines Handschuhfach erhalten). Außerdem wurde ab 1993 die Mittelkonsole breiter und beherbergte neue Schalter (z.B. für elektrisch verstellbare hintere Kopfstützen oder Heckrollo, sofern vorhanden). Die Türverkleidungen erhielten mehr Holzapplikationen (bei höherwertigen Ausstattungen) und es gab neue Polsterstoffe. Klimaautomatik (anstelle der einfachen Klimaanlage) war ab Mopf2 häufiger serienmäßig bei Sechszylindern. Gegen Ende der Produktion (1994/95) wurden noch Details ergänzt: Einige Modelle bekamen eine Infrarot-Fernbedienung für die Zentralverriegelung und Fensterheber (Komfortschließung), was den Bedienkomfort weiter anhob. Insgesamt repräsentiert Mopf 2 die maximal ausgestattete und technisch modernste Ausführung des W124.

- Typische Schwachstellen: Die späten Baujahre des W124 haben ein Doppelgesicht: Einerseits die ausgereifte Technik und reichhaltige Ausstattung – andererseits der Zahn der Zeit, der insbesondere in Form von Rost zuschlägt. Rostanfälligkeit: Leider leiden besonders die jüngeren 124er ab ~1992/93 unter heimtückischem Rostbefall. Grund ist die Umstellung auf Wasserbasis-Lacke im Werk ab August 1992. Diese umweltfreundlichen Lacke waren anfangs oft verunreinigt und bieten weniger Schutz, sodass Fahrzeuge ~Bj. 93–95 schon nach 10–15 Wintern teils heftigen Rost an tragenden Stellen aufweisen. Eine 1993er Limousine kann äußerlich glänzen, aber an versteckten Partien fatal rosten. Besonders kritisch sind die Hinterachsaufnahmen am Unterboden: die vorderen Aufnahmen der Hinterachsträger (vier Verstärkungsbleche) können unsichtbar durchrosten – ein gefährlicher Befund, der nur auf der Hebebühne auffällt und schwierig zu reparieren ist. Auch der vordere Achsträger (Querlenkeraufnahmen) kann bei späten W124 durchrosten. Käufer sollten also gerade bei 93–95ern unbedingt eine gründliche Unterbodeninspektion durchführen (Verkleidungen abbauen, Unterbodenschutz prüfen). Weitere Roststellen sind wie gehabt: Wagenheberaufnahmen, Schwellernähte, Türunterkanten (unter den Kunststoffplanken sammelt sich Feuchtigkeit), Kofferraumdeckel (um Schloss und Nummernschildleuchte), Batteriefach im Motorraum (Säure + Wasser=Rost), und – speziell beim T-Modell – die Heckklappe und hinteren Fensterecken. Elektrik/Elektronik: Mit mehr Elektronik tauchen potenzielle Probleme wie defekte Kabelbäume auf (siehe oben). Ein bekannter Schwachpunkt ist der Motorkabelbaum bei Benzinern 93–95: Poröse Isolierung führt zu Kurzschlüssen, unrundem Motorlauf oder ausgefallenen Sensoren. Ebenso betroffen sein können der Kabelbaum der Lichtanlage (Scheinwerfer) und die Drosselklappeneinheit (bei E 320), die ebenfalls mit brüchigen Leitungen und verschlissenen Potentiometern auffällt. Beim M119-V8 (E420/E500) ist die Elektrik robuster, allerdings sollten bei ~150tkm die Kunststoff-Führungsschienen der Steuerkette erneuert werden – diese können verspröden (ansonsten ist der M119 sehr haltbar). Fahrwerk: Verschlissene Gummilager treten naturgemäß bei allen alten Autos auf – bei späten W124 ist zu beachten, dass viele dieser Autos höhere Laufleistungen angesammelt haben (als Alltagswagen genutzt), also Achslagertausch oft fällig ist. Die Hinterachs-Niveauregulierung im Kombi sollte auf Dichtheit geprüft werden (Ölverlust an Federbeinen oder Spheres). Innenraum: Dank besserer Materialien sind Verkleidungen, Sitze etc. meist gut, jedoch sind bei Cabrio und Coupé die elektrischen Gurtbringer zu prüfen (funktionieren sie?), und beim Cabrio das aufwändige elektrohydraulische Verdeck (korrektes Schließen, keine Lecks in der Hydraulik). Viele Mopf2 haben eine automatische Klimaanlage – hier auf Funktion (kalt/warm) achten; eine nicht kühlende Anlage kann teure Reparaturen bedeuten (Kompressor defekt, Kältemittel R134a nachfüllen etc.). Auch die Abgasanlage (Kat) kann bei späten Benzinern verschleißen, was sich in Leistungsabfall äußert. Zusammengefasst: Die Modellpflege 2 bringt die modernsten und schnellsten W124, aber man muss besonders genau hinschauen, um versteckte Mängel (Rost, Kabel) auszuschließen. Ist der Wagen jedoch rostfrei und gepflegt, erhält man ein fantastisches klassisches Auto mit allen Annehmlichkeiten.

- Wartungsaufwand & Ersatzteile: Die späten W124 verlangen etwas mehr Fachwissen: Elektronik-Diagnose (mit HHT-Gerät) kann nötig werden, etwa um Motordiagnose-Codes auszulesen. Ein Austausch des Motorkabelbaums ist fast Pflicht, sofern nicht schon geschehen – beim Kauf Belege dafür prüfen. Gleiches gilt für Zündgeschirr (Zündkabel, Verteiler) und die Kühlsystem-Wartung: Die Vierventil-Motoren reagieren empfindlicher auf Überhitzung, daher Kühlmittelthermostat und Kühlerzustand checken (Thermostat-Defekt merkt man an schwacher Heizleistung). Automatikgetriebe: Bei hohen km sollte das ATF-Öl erneuert sein (<60tkm Intervall), sonst drohen härtere Schaltstöße. Die 5-Gang-Automatik (sofern verbaut) ist wartungsintensiver – ihr elektronischer Overdrive kann problematisch sein, daher wird sie oft als weniger langlebig empfunden. Ansonsten bleibt vieles gleich: Der W124 ist auch in letzter Ausführung kein High-Tech-Monster, vieles kann der geübte Mechaniker warten. Teileverfügbarkeit ist hervorragend, da Mercedes weiterhin fast alle Verschleißteile liefert und es zudem zahlreiche spezialisierte Händler und Clubs gibt. Einige spezielle Komponenten (z.B. E500-Kotflügel, Cabrio-spezifische Teile) können jedoch rar und teuer sein. Insgesamt ist der Erhaltungsaufwand für einen guten Mopf2-124er absolut vertretbar – er lohnt sich, denn man erhält dafür klassischen Fahrgenuss mit Annehmlichkeiten wie in einem modernen Auto.

- Marktpreise & Wertentwicklung: Bei den späten W124 klafft die Preisschere weit auseinander. Die „normalen“ Modelle (E200/E220 Limousine, Diesel) bekommt man mit Glück noch um 5.000–8.000 €, allerdings oft mit höherer Laufleistung. Beliebter sind E280/E320: Für eine E 320 Limousine in sehr gutem Zustand kann man 10.000–15.000 € ansetzen, Tendenz steigend. T-Modelle sind noch teurer – ein E 280 T oder E 300 TD in Bestzustand kann 15.000 € und mehr kosten, zumal gute Kombis selten geworden sind. Coupés (E 220 CE, E 320 CE) liegen etwa gleichauf mit Limousinen, vielleicht etwas höher bei Topexemplaren (bis ~15.000 €). Das Cabriolet A124 ist preislich ein eigenes Kapitel: die offenen 124er sind sehr gesucht, hier beginnen fahrbereite Exemplare kaum unter 20.000 €, gute E 220 Cabriolets liegen bei 25–35.000 €, ein E 320 Cabrio kann 40.000 € überschreiten – Final Edition-Sondermodelle (’97) sogar noch mehr. Absolute Spitze sind die V8-Modelle: Ein E 420 in Ordnung ist selten (meist US-Reimport), Preise ~15–25.000 €. Der legendäre E 500 hat in den letzten Jahren extrem an Wert zugelegt: gute Exemplare (noch um 100tkm, unverbastelt) notieren bei 70–100.000 €. Selbst Fahrzeuge mit ~200tkm erzielen über 50.000 €. Ein noch extremerer Fall ist der E 60 AMG (6,0 L V8, 381 PS), der in homöopathischer Stückzahl verkauft wurde – hier sind sechsstellige Preise keine Überraschung. Classic-Analytics zeigt: die stärkste Wertsteigerung der Vergangenheit hatten 500E/E500 und die Cabrios. Doch auch T-Modelle legten stark zu und bleiben gefragt. In naher Zukunft wird die Wertentwicklung moderater prognostiziert, aber weiterhin positiv. Insgesamt gilt: Ein top gepflegter spätgebauter W124 ist ein wertstabiles bis wertsteigerndes Investment – vor allem die besonderen Varianten erzielen schon Liebhaberpreise.

„Modellpflege 3“ (1995–1997: letzte Serie & Sondermodelle)

Strenggenommen gab es seitens Mercedes keine dritte Modellpflege des W124; in Fan-Kreisen wird jedoch die letzte Produktionsphase 1995–97 gelegentlich als „MoPf 3“ bezeichnet. Damit gemeint sind kleinere Änderungen und Sondereditionen zum Auslauf der Baureihe:

- Produktionszeitraum: 1995 endete die Fertigung der W124 Limousine (E-Klasse W210 startete 5/1995). Das T-Modell lief noch bis Mitte 1996 weiter, Coupé bis 06/1996, und das Cabriolet als letztes bis 07/1997. Ab 1995 wurden nur noch Zweitürer (Coupé/Cabrio) und T-Modelle produziert – dies in sehr geringer Zahl.

- Ausstattungsänderungen: Bereits ab 1994 hatten alle W124 eine Infrarot-Fernbedienung für ZV/Schließanlage. Ab 1995 wurde bei vielen Modellen der Beifahrerairbag Serie, wodurch Fahrzeuge ohne Handschuhfach nun Standard waren. Technisch gab es noch eine Änderung: späte 124er bekamen teilweise einen statt zwei Kraftstoffpumpen (reduziert, z.B. E320 Coupe 1996) – was die Zuverlässigkeit jedoch nicht beeinträchtigt, solange die einzelne Pumpe ok ist. Optisch blieben die Autos identisch zu Mopf2.

- Sondermodelle: In der Endphase wurden mehrere Edition-Modelle aufgelegt:

- Die „Masterpiece“ Edition (Masterline): In einigen Märkten (z.B. Asien) verkaufte Mercedes 1995 die letzten E-Klasse Limousinen als W124 Masterpiece Limited Edition. Diese hatten extra Zubehör wie ein Walnuss-Holzlenkrad, Beifahrerairbag, spezielles Masterpiece-Emblem am Kofferraum und exklusive 6-Loch-Leichtmetallfelgen. In Deutschland war dieses Sondermodell nicht regulär angeboten, hier entspricht es der Finalserie.

- E 220 Cabrio „Final Edition“ (A124)**: Zum Abschied des Cabrios gab es von Okt. 1996 bis Juli 1997 eine Final Edition, limitiert auf 1.390 Stück. Serienmäßig hatten alle Final Edition Cabrios eine Volllederausstattung in Schwarz, Wurzelholz-Zierelemente, Klimaanlage, ein Sportfahrwerk (Tieferlegung) und 17-Zoll-AMG-Leichtmetallräder. Das Sportline-Paket entfiel, da die Tieferlegung bereits enthalten war. Angeboten wurde die Final Edition mit E 200 (136 PS), E 220 (150 PS) und E 320 (220 PS) Motoren – fast die Hälfte der Käufer wählte den 2,2-Liter. Die Final Edition zeichnet sich neben Top-Ausstattung durch den Raritätenbonus aus: Diese letzten Cabrios sind heute hochbegehrt und erzielen entsprechend hohe Preise.

- AMG-Modelle: Nach dem Kooperationsvertrag 1990 konnte AMG seine Tuning-124er auch über Mercedes-Händler anbieten. Ab 1993 gab es offizielle AMG-Modelle im Verkauf: E 36 AMG – ein 3,6 L Reihensechszylinder mit 272 PS – verfügbar als Limousine, Coupé und T-Modell. Besonders das E 36 T Kombi vereint Praxisnutzen und Sport und wurde nur 172 mal gebaut. Ein E 36 T schafft 240 km/h Spitze und beschleunigt fast so flink wie ein E500, bleibt aber optisch dezent mit AMG-Schürzen und 17″-Rädern. Des Weiteren bot AMG ab 1994 den E 60 AMG an – im Grunde ein ab Werk getunter E 500 mit auf 6,0 Liter aufgebohrtem V8 (~381 PS). Diese Fahrzeuge wurden teils bei AMG in Affalterbach umgebaut. Stückzahlen sind einstellig bis zweistellig; sie sind die kräftigsten und heute teuersten W124. Schließlich gab es noch sehr seltene AMG 3.4 (auf Basis 300E, ~265 PS) vor der offiziellen Kooperation, und diverse Brabus-Umbauten (z.B. Brabus 6.5 auf E500-Basis mit 450 PS). Im normalen Handel spielten diese Exoten aber kaum eine Rolle.

- Langversionen: Bis 1994 wurden nur ca. 2.342 Stück der Langlimousine gebaut. Sie blieben eine Fußnote; wer heute eine 6-türige Limousine (V124) findet, besitzt eine echte Kuriosität. Meist mit 2.6- oder 2.8-Motor (160/193 PS) ausgestattet, bieten sie majestätischen Fahrkomfort – und dank des speziellen T-Modell-Tanks sogar ordentlich Kofferraum.

- Weitere Editionen: Einige Märkte sahen kleine Editionsmodelle, z.B. „Limited“ Serien mit besonderen Farben oder Ausstattungspaketen (z.B. „Classic“ Editions mit Holz/Leder-Kombination Ende ’95). Erwähnenswert sind auch Sonderaufbauten wie Krankenwagen oder Bestattungswagen auf W124-Basis (Herbst Fahrzeuge), die jedoch sehr speziell sind.

- Schwachstellen & Wartung: Die allerletzten W124 unterscheiden sich technisch kaum von Mopf2. Wer ein „Masterpiece“ oder Final Edition ergattert, sollte neben den üblichen Checks (Rost, Kabelbäume) auf die Extras achten: z.B. beim Final Cabrio die kostspieligen elektrischen Verdeck-Hydraulikteile – ein defekter Zylinder oder Pumpe kann >1000€ kosten. Bei E36 AMG sind Motor und Fahrwerk zwar robust (AMG nahm den serienmäßigen M104 und veredelte ihn standfest), aber Karosserieteile (Spoiler etc.) sind schwer zu finden, falls beschädigt. Ölwechsel alle 10tkm sind hier Pflicht bei hochdrehendem AMG-Motor. Ein E 60 AMG erfordert V8-Kompetenz und noch sorgfältigere Wartung (Kühlung, Zündung). Insgesamt gilt: In dieser Phase kaufte meist die Kundschaft „mit Geld“ – viele Fahrzeuge sind top gepflegt worden. Dennoch: Rost macht vor Sondermodellen nicht Halt, also gründlich prüfen! Der Vorteil: Ersatzteile technisch identisch mit Standard 124, nur optische AMG/Edition-Teile wären im Fall der Fälle schwierig.

- Marktpreise & Wert: Die späten Sondermodelle sind Preisspitzenreiter im W124-Universum. Preise Stand 2025 (je nach Zustand): E 500/E 60: hohe fünf- bis sechsstellige Eurobeträge (E500 70–100k€, E60 teils >150k€ Sammlerwert). E 36 AMG: deutlich seltener als E500, aber weniger bekannt – Coupé um 40–60k€, T-Modell als Unikat ggf. darüber. Cabrio Final Edition: ebenfalls sehr gesucht – gute Fahrzeuge liegen zehn- bis fünfzehntausend Euro über „normalen“ Cabrio-Preisen, also durchaus 50k€. Eine Final Edition E320 mit niedriger Laufleistung kann an 60k€ kratzen. Masterpiece/Masterline: Da in Deutschland kaum angeboten, schwer zu beziffern – im Kern ist es eine vollausgestattete E320/E420 Limousine, wohl mit Sammleraufschlag. Langversion V124: mangels Markt kaum Vergleich – als skurriler Oldtimer eher Liebhaberwert, grob 20–30k€ möglich. Generell steigen die Preise der raresten 124er seit Jahren rasant, angetrieben durch Enthusiasten mit Sammlerinteresse. Man kann davon ausgehen, dass limitierte Editionen und AMG/500er weiterhin im Wert steigen, solange die Youngtimer-Welle anhält.

Pro und Contra der Baureihe W124

Pro (Vorteile):

- Überlegene Langlebigkeit: Der W124 ist für seine robuste Technik berühmt. Motoren – besonders die alten Reihen-Sechszylinder und Diesel – sind „Kilometerfresser“ und schaffen bei guter Pflege 500.000 km und mehr. Auch Getriebe, Achsen und Fahrwerk halten sehr lange durch; Defekte kündigen sich meist an und können repariert werden. Einen gepflegten 124er bringt so schnell nichts zum Stillstand – viele fahren ihn seit Jahrzehnten zuverlässig im Alltag.

- Hohe Alltagstauglichkeit: Trotz Oldtimerstatus (die ältesten haben H-Kennzeichen) ist ein W124 problemlos alltagstauglich. Er bietet ein großes Platzangebot (vorn wie hinten viel Raum, großer Kofferraum; T-Modell mit riesigem Ladevolumen), hohen Federungskomfort und leise Fahrgeräusche – ein ideales Reiseauto. Die Bedienelemente sind logisch und solide, „Reinsetzen und Losfahren klappt bei kaum einem Auto so gut“. Auch in Sachen Sicherheit ist der 124 seiner Zeit voraus: die stabilen Fahrgastzellen und optionalen Airbags machen ihn vergleichsweise sicher, zudem verfügt er über ABS, groß dimensionierte Bremsen und sehr effektive Scheinwerfer. Als Youngtimer kann man ihn im Alltag bewegen, ohne sich ständig um Pannen zu sorgen – mit H-Zulassung und günstiger Oldtimer-Versicherung oft auch finanziell attraktiv.

- Zeitloses Design & Image: Bruno Saccos Entwurf hat bis heute Gültigkeit. Der W124 wirkt zeitlos elegant und zugleich sachlich – weder altbacken noch modisch übertrieben. Er fügt sich in heutige Straßenbilder unaufdringlich ein, was auch dazu beiträgt, dass er in „hippen“ Kreisen Kultstatus genießt. Sein Auftreten als letzter „echter“ Mercedes (lange Motorhaube, sichtbarer Stern vorne) verleiht Prestige ohne protzig zu sein. Er wird von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt: Früher das Taxi oder der Geschäftswagen, heute ein cooler Youngtimer, der Sympathien weckt.

- Vielseitigkeit & Auswahl: Kaum eine klassische Baureihe bietet so viele Varianten: Ob gemütlicher 200 D oder heißer 500 E, ob praktisches T-Modell, schickes Coupé oder luftiges Cabrio – es gibt für jeden Zweck einen W124. Auch zahlreiche Farb- und Ausstattungsoptionen (von Grundmodell mit Stoff und Stahlfelgen bis Leder, Wurzelholz und Tempomat) bedeuten, dass jeder „seinen“ 124er finden kann. Diese Vielfalt steigert den Reiz der Baureihe enorm.

- Wertstabilität: Ein gut erhaltener W124 verliert kaum noch an Wert – im Gegenteil, viele Modelle steigen inzwischen. Gerade späte 124er (Cabrio, 500E) sind gesuchte Klassiker mit Wertzuwachs. Aber auch solide Alltagswagen in gutem Originalzustand steigen langsam (z.B. 6-Zylinder Coupés, T-Modelle). Somit macht man mit einem 124er selten ein schlechtes Investment, zumal die Unterhaltskosten moderat bleiben.

- Einfache Wartung & Teileversorgung: Für Schrauber ist der W124 ein Traum: übersichtlicher Motorraum, solide Mechanik ohne übermäßig komplizierte Elektronik (insb. vor ’93). Viele Arbeiten lassen sich selbst erledigen, und Ersatzteile sind sehr gut und günstig verfügbar. Auch Mercedes-Benz selbst versorgt Oldtimerfreunde (Classic Center). Dadurch bleibt der Unterhalt bezahlbar und der Wagen langfristig auf der Straße.

Contra (Nachteile):

- Rostproblematik: Trotz hochwertiger Verarbeitung bleibt Rost der größte Feind des W124. Besonders die späteren Baujahre rosten an tragenden Strukturen heimtückisch. Wer keinen bereits sanierten Wagen kauft, muss oft in Blechreparaturen investieren (Schweißarbeiten an Wagenheberaufnahmen, Achsaufnahmen etc.). Die „Sacco-Bretter“ verstecken Roststellen, was eine Begutachtung erschwert. Auch an sichtbaren Stellen (Kotflügel, Türen, Radläufe) blüht es häufig. Rostvorsorge und ggf. Entrostung gehören quasi dazu – das kann zeit- und kostenintensiv sein.

- Alter und Verschleiß: Selbst der jüngste W124 ist mittlerweile über 25 Jahre alt. Das bedeutet: Gummidichtungen verhärten, Fahrwerksbuchsen verschleißen, Lager bekommen Spiel. Viele Wagen haben sehr hohe Laufleistungen hinter sich. Einige Komponenten können altersbedingt ausfallen – etwa Kraftstoffpumpen, Relais (Überspannungsschutz, Klimasteuergerät), Fensterheber, Zentralverriegelung (Unterdruckpumpe) usw. Elektrikprobleme können gerade bei Modelljahr 93–95 auftreten (brüchige Kabelbäume, defekte Sensoren). Das erfordert Geduld bei Fehlersuche und gelegentlich auch die Hilfe von Oldtimer-Fachleuten. Ein W124 ist robust, aber eben nicht mehr neu – ständige kleine Instandsetzungen gehören dazu.

- Kostenfallen bei Topmodellen: Die Spitzenmodelle (500E/E500, AMG-Versionen, Cabrio) sind in Anschaffung und Unterhalt teuer. Beispielsweise kostet ein Satz spezielle 500E-Bremsen oder Fahrwerksteile ein Vielfaches der Standardteile. Beim Cabrio ist das elektrische Verdeck sehr komplex und teuer zu reparieren, falls es klemmt. Auch 4MATIC-Modelle können ins Geld gehen: Das Allradsystem mit elektronisch-hydraulischer Steuerung ist wartungsintensiv; Undichtigkeiten oder Defekte (Verteilergetriebe, Hydraulikventile) sind kostspielig. Wer einen High-End-W124 möchte, braucht eine gut gefüllte Brieftasche für Wartung und etwaige Reparaturen.

- Verbrauch und Umwelt: Die meisten W124 sind keine Sparwunder. Gerade die Sechszylinder-Benziner und V8 können je nach Fahrweise 10–15 Liter/100 km verbrauchen; ein 500E durchaus noch mehr bei Volllast. Auch Diesel sind nach heutigen Maßstäben nicht sehr sauber (kein Partikelfilter, hohe Steuer bei >2,5 L Hubraum ohne H-Kennzeichen). In Umweltzonen benötigen jüngere W124 (Euro 1 oder 2) teils eine grüne Plakette – viele haben einen Katalysatornachrüstsatz (G-Kat) bekommen, aber das sollte geprüft werden. Für Vielfahrer sind die Treibstoffkosten und die ökologische Bilanz also contra, wobei als Oldtimer die Jahresfahrleistung meist gering bleibt.

- Fahrdynamik und Komfort-Abstriche: So angenehm ein W124 im Alltag ist, an moderne Fahrzeuge kommt er in einigen Punkten nicht heran. Beispielsweise fehlt ESP (erst Nachfolger W210), was auf glatter Fahrbahn spürbar sein kann – das Fahrzeug erfordert einen geübteren Fahrer, gerade die leistungsstarken Versionen. Handling: Die Serienabstimmung ist komfortabel, aber mit deutlicher Seitenneigung in Kurven; sportliches Kurvenräubern ist nicht seine Domäne (Sportline-Fahrwerk ausgenommen). Die Lenkung (ohne moderne Variotechnik) wirkt etwas indirekter, das Bremsgefühl ist etwas weicher als bei aktuellen Autos. Außerdem sind Assistenzsysteme wie bei neuen Autos (Abstandswarner, Airbags ringsum, etc.) nicht vorhanden bzw. rudimentär. Kurzum: Wer die neueste Fahrdynamik erwartet, wird im W124 Abstriche machen müssen. Allerdings empfinden Fans gerade das als charmant – es ist eben ein analoges Fahrgefühl.

- Teilequalität mancher Nachbauten: Obwohl viele Ersatzteile erhältlich sind, ist die Qualität nicht immer OEM-Niveau. Günstige Nachbauteile (z.B. Karosseriebleche für 50 €) passen manchmal schlechter oder rosten schneller. Auch elektronische Nachfertigungen (z.B. Fensterheberschalter, Sensormodule) können Probleme machen. Für beste Ergebnisse greift man besser zu Originalteilen – doch diese sind teils teuer. So kann die Instandhaltung, will man es richtig machen, doch ins Geld gehen.

In Summe überwiegen beim W124 für Liebhaber klar die Vorteile: Solidität, Fahrkultur und Charakter. Die Nachteile sind größtenteils dem Alter geschuldet und mit entsprechender Pflege gut beherrschbar. Wie ein Forenmitglied treffend schreibt: „Mit einem gepflegten Modell und vernünftiger Wartung … bekommt man ein tolles Auto mit gutem bis exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Wichtige Kauftipps – Worauf muss man achten?

Beim Kauf eines W124 sollten Sie systematisch vorgehen. Hier die wichtigsten Punkte, auf die man – je nach Modell – achten sollte:

1. Karosserie & Rost: Dies ist der entscheidende Checkpunkt. Nehmen Sie sich Zeit und prüfen den Wagen gründlich von unten und innen. Heben Sie das Auto auf eine Hebebühne, wenn möglich. Kontrollieren Sie besonders:

- Wagenheberaufnahmen: Die vier Aufnahmepunkte unter den Schwellern sind notorisch rostanfällig. Kratzen Sie mit einem Schraubenzieher – kommt braune Krümel hervor oder ist gar ein Loch, droht größere Schweißarbeit.

- Schweller & Bodenbleche: Schauen Sie hinter die Kunststoff-Seitenschweller (bei Mopf 1/2). An den vorderen Schwellerspitzen zum Radhaus sammelt sich Dreck – oft durchgerostet. Auch der Bereich B-Säule unten (Übergang Schweller) kann rosten.

- Hinterachsaufnahme: DER kritische Punkt! Die vorderen Aufhängungen des Hinterachsträgers am Unterboden (dort wo mehrere Bleche übereinander sitzen) unbedingt prüfen. Von unten erkennt man es oft erst nach Entfernen von Unterbodenschutz: Bei Rost hier ist die Struktur gefährdet. Schon kleiner Rostansatz hier ist ein Warnsignal.

- Vorderachsträger & Innenkotflügel: Unter dem Motor etwas die Kunststoffverkleidungen lösen: Die Querlenker-Befestigungen am Vorderachsträger rosten bei Vernachlässigung. Im Radhaus vorne rechts: heben Sie den Scheibenwaschbehälter an – darunter liegt oft ein Rostnest, weil Ablauflöcher verstopfen.

- Radläufe hinten: Tasten Sie um die Falzkanten der hinteren Kotflügel (oberhalb Stoßstange) – Dreck hinter den Kunststoffinnenkotflügeln führt dort oft zu Rost von innen nach außen. Auch die Radlaufkante selbst, insbesondere bei älteren Lackierungen, zeigt häufig Blasen.

- Türen & Kofferraumdeckel: Schauen Sie unter die Türdichtungen unten – oft Rost an der Falz. Ebenso die Türunterkanten von außen (über den Planken entlang) – wenn dort Bläschen oder braune Ränder sichtbar sind, ist darunter Rost. Beim T-Modell rostet die Heckklappe unten an der Scheibe und um das Schloss; beim Cabrio auch um die dritte Bremsleuchte.

- Scheibenrahmen: Die Ecken der Front- und Heckscheibe (besonders hinten unten) sind Wasserfallen – Dichtungen schrumpfen, Wasser dringt ein, Blech rostet. Heben Sie ggf. die Gummidichtung etwas an und schauen, ob Rost zum Vorschein kommt. Auch die Dichtung der seitlichen Dreiecksfenster im Fond (Coupé/Cabrio) checken.

- Motorraum & Kofferraum: Blick unter die Batterie (Batterie herausheben) – ist die Mulde rostig oder gar durch? Säure und Feuchtigkeit verursachen oft Lochfraß. Im Kofferraum die Ecken unter dem Teppich (Reserveradmulde, Vertiefungen links/rechts) auf Feuchtigkeit/Rost prüfen. Trockene Rostkrümel sind verdächtig.

- Sacco-Bretter & Verkleidungen: Falls möglich, lösen Sie eine Schwellerverkleidung (Sacco-Brett) an einer Tür, um dahinter zu sehen. Oft verbergen sich dort üble Roststellen. Gleiches gilt für Radhausverkleidungen aus Kunststoff (lösen und nach Schmutz und Rost dahinter suchen).

→ Faustregel: Finden sich leichte Rostansätze an den üblichen Stellen, ist das für das Alter normal – aber umfangreicher Rost mit Durchbrüchen (bes. Achsaufnahmen, Struktur) sollte fast immer ein Dealbreaker sein oder zu starkem Preisnachlass führen. Rost lässt sich zwar reparieren, aber Qualität und Kosten dieser Arbeit variieren enorm. Lieber ein rostfreies Exemplar mit mäßiger Technik als umgekehrt, da Mechanik einfacher in den Griff zu bekommen ist als durchgerostetes Blech.

2. Motor & Antrieb: Prüfen Sie den Motor kalt und warm. Kaltstart sollte spontan erfolgen (bei Diesel nach Vorglühen). Blauer oder weißer Rauch aus dem Auspuff? – Könnte auf Kopfdichtung (weißlicher Dampf, Kühlwasserverbrauch) oder Ölverbrennung (blau, verschlissene Ringe) hindeuten. Laufkultur: Ein gesunder Reihensechser (M103/M104) summt seidenweich, ein Vierzylinder M111 tickert leicht, aber ohne Rasseln. Klopfende Geräusche? – Bei M102/M103 können es defekte Hydrostößel sein. Unruhiger Leerlauf? – Bei älteren KE-Jetronic (bis ’92) evtl. Falschluft oder Einstellsache, bei M111/M104 (’93–) evtl. Luftmassenmesser oder Kabelbaumproblem. Achten Sie auf Warnlampen im Kombiinstrument: „Check Engine“ (US-Modelle) oder Lambda-Lampe sollte aus bleiben. Öldruck (Anzeige): bei betriebswarm im Leerlauf mindestens ~1,5–2 bar, beim Gasgeben sofort auf 3 bar – sonst könnte Lager-Verschleiß vorliegen. Kühlmitteltemp.: sollte im Normalbetrieb ~80–90 °C liegen; steigt sie deutlich über 100°C im Stau, könnte Kühler/Viscolüfter schwach sein. Probefahrt: Der Motor muss sauber Gas annehmen, nicht ruckeln. Testen Sie die Automatik: Schaltet sie weich hoch und runter? Kickdown aus ~50 km/h – schnelles Zurückschalten muss erfolgen. Ruckt das Getriebe beim Gangwechsel stark oder „schlägt“ es beim Einlegen von D in R? – Das kann auf Verschleiß hindeuten (Getriebeöl prüfen). Schaltgetriebe: Alle Gänge durchschalten (auch Rückwärtsgang) – hakelige oder kratzende Schaltung deutet auf Kupplungsprobleme oder Synchronringe. Differential: Ein leises Heulen aus dem Heck bei 80–100 km/h ist normal im Alter, solang es nur leise ist; lautes Jaulen oder Klackern beim Lastwechsel hingegen nicht (Differentialspiel). Allrad 4MATIC: Hier unbedingt auf trockene Hydraulikleitungen achten (am Verteilergetriebe und Hinterachse) – Ölverlust bedeutet Reparaturbedarf. Im Stand alle Antriebsmodi testen (Wählhebel „AWD“ und „ABS aus“ etc., falls vorhanden bei frühen 4MATIC). Leuchten im Tacho (4MATIK gelb) darf nicht dauerhaft an sein.

3. Fahrwerk & Bremsen: Beim Lenktest im Stand (Motor an, Räder voll links/rechts einschlagen) dürfen keine lauten Knackgeräusche aus Vorderachse zu hören sein – sonst ggf. Traggelenke oder Lenkungsspiel. Während der Probefahrt achten: Vibrationen oder Schlagen in der Lenkung beim Bremsen → evtl. verzogene Bremsscheiben oder ausgeschlagene Buchsen. Geradeauslauf: W124 neigt bei falscher Reifenwahl zum Spurrillen-Nachlaufen, aber ein guter sollte geradeaus fahren ohne Lenkkorrektur. Auf holpriger Strecke polternde Geräusche? → Ausgeschlagene Stabilisatorlager oder Dämpferaufnahmen prüfen. Bremsentest: Wagen sollte sauber geradeaus bremsen, nicht verziehen. ABS-Lampe muss vor Fahrt ausgehen und bei einer Vollbremsung auf rutschigem Grund spürbares Pulsieren zeigen (ABS-Eingriff). Prüfen Sie auch die Feststellbremse (auf leichtem Hang halten). Rostige Bremsscheiben deuten auf langen Stand (nicht tragisch, aber neue Beläge nötig). Niveauregulierung (T-Modell): Hinten beladen (oder zwei Personen hinten reinsetzen) und Motor starten – der Wagen sollte sich hinten nach ein paar Sekunden anheben und in Waage gehen. Tut er das nicht, könnte die Hydropumpe oder der Niveau-Regler defekt sein. Ölspuren an den hinteren Stoßdämpfern deuten auf Undichtigkeit hin. Reifen: Oft stehen ältere W124 auf alten Reifen – DOT checken, Risse? Da Fahrkomfort stark von den Reifen abhängt, wären frische Qualitätsreifen ideal.

4. Innenraum & Elektrik: Sitzprobe: Sitze durchgesessen? Besonders Fahrersitzbolster prüfen – wenn man Federn spürt oder der Sitz schief steht, müssen Polster erneuert werden. Instrumente: Prüfen, ob Tacho, Tankanzeige, Öl- und Kühltemp.-Gauge, Drehzahlmesser etc. funktionieren. Ein flackernder Öldruck oder Drehzahlmesser kann auf Spannungsreglerprobleme hindeuten. Kilometerstand: Unglaublich, aber möglich – so mancher W124 hat schon >500tkm. Deshalb immer den Gesamtzustand bewerten, nicht blind auf (ggf. manipulierbare) km-Anzeige. Klimaanlage: Wenn vorhanden, testen auf Kälte. Keine Kälte → teure Klima-Service oder Kompressor schadhaft. Heizung: Schaltet der Innenraumlüfter auf allen Stufen? Kommt warme Luft? (Falls nein, Wärmetauscher oder Wasserhahn defekt). Elektrische Ausstattung: Kontrollieren Sie alle Fensterheber, Schiebedach (wenn vorhanden – läuft es ruhig, ohne Knacken? Ablaufkanäle okay?), Außenspiegel-Verstellung, Zentralverriegelung (alle Türen/Tank/Heck schließen?), Wischer (Intervall, Wisch/Wasch-Funktion). Tempomat (falls vorhanden): ab ~30 km/h Hebel setzen – hält er die Geschwindigkeit? Ruckeln = Stellglied defekt. Airbaglämpchen: Geht beim Start an und nach einigen Sekunden aus = ok. SRS-Lampe bleibt an → Airbag oder Gurtstraffer-Problem, genauer prüfen (bei H-Kennzeichen relevant). El. Sitze (wenn vorhanden): alle Richtungen testen, auch Memory-Funktion. Radio/Navi: Viele sind gegen moderne getauscht – Originalradio (Becker) erhöht ggf. Sammlerwert. Coupé/Cabrio Gurtbringer: Tür öffnen – der Arm sollte den Gurt hervorreichen; tut er nichts, ist der Antrieb defekt (Reparatur aufwändig/teuer). Verdeck (Cabrio): am besten zweimal öffnen/schließen lassen (Verdeckdeckel, alle Scheiben automatisch runter/rauf) – darf nicht haken oder einseitig schließen. Kofferraumelektrik: Beleuchtung, Antenne (fährt hoch/runter beim Radio?), Heckscheibenheizung checken. Bordwerkzeug/Reserverad: Oft übersehen, aber ein vollständiges Bordwerkzeug und unbenutztes Reserverad deuten auf pfleglichen Umgang hin. Dokumentation: Service-Scheckheft mit Einträgen? Rechnungen? Insbesondere bei teuren Modellen Nachweise für große Arbeiten (Kabelbaum neu, Kettenwechsel V8, Lackierung etc.) sind Gold wert.

5. Probefahrt & Fahreindruck: Fahren Sie möglichst verschiedene Geschwindigkeiten: Stadt, Land, Autobahn. Ein W124 soll sich solide anfühlen wie ein „kleiner Panzer“: Nichts klappert groß, Lenkung hat mittiges Spiel <2 cm, das Auto liegt satt auf der Straße. Windgeräusche sollten dank guter Dämmung und Doppeltür-Dichtungen moderat sein. Bei hohem Tempo (>130) leichte Windgeräusche an A-Säule sind normal, aber lautes Pfeifen evtl. Dichtung verschlissen. Automatik: Auf Kickdown beschleunigt ein 6-Zylinder durchaus flott (0–100 zwischen 8–10 s je nach Modell). Wenn der Wagen aber kaum vom Fleck kommt (außer 200D, der ist wirklich gemütlich mit >20 s auf 100), könnte was mit Zündung/Fuel nicht stimmen. Bremsen: Ein ABS-Regeln soll nur auf glattem Grund passieren; auf trockener Straße sollte er hart verzögern ohne Stottern. Aufhängung: Keine Poltergeräusche in Kurven oder über Bodenwellen – sonst Stoßdämpfer, Domlager oder Stabi-Lager verdächtig.

6. Modellspezifisches: Je nach gewähltem Modell gibt es Besonderheiten:

- 500 E / E 500: Achten auf Unfallfreiheit – die verbreiterten Kotflügel und Spuren im Motorraum geben Hinweise. Diese Autos wurden oft sportlich bewegt; prüfen Sie Bremsen (teuer, ob Scheiben Risse haben) und Fahrwerk (Niveauregulierung hinten dicht?). Motor M119: Startet er sauber? Laufunruhe warm könnte auf Einspritzdüsen oder Zündspulen deuten. Getriebe sollte sanft schalten trotz hohem Drehmoment. Idealerweise auf Bühne: Differential & Antriebswellen auf Schwitzen prüfen (Dichtungen). E500 haben ASR (Traktionskontrolle) – Test: bei scharfem Anfahren auf Nässe darf das ASR-Licht im Tacho blinken, sonst evtl. defekt/ausgeschaltet.

- 400 E / E 420: Ähnlich wie 500E, aber unauffälliger – Teile meist günstiger, aber einige spezifische (Bremsen analog 500E). Achtung: viele 400E sind Importe mit US-Scheinwerfern etc. – Umbau auf EU-Standard kostet extra. M119 gleicher Hinweis: Ketten-Gleitschienen nachfragen.

- 300 E-24 / E 320: Diese hochdrehenden 24V-Sechszylinder sollten ruhig und kräftig laufen. Ölverbrauch? (bis 0,5 L/1000 km ist bei M104 normal). Kabelbaum schon erneuert? – Must in dem Fall. Beim 300 E-24 (vor ’93) mal im Leerlauf den Öldeckel öffnen: starker Blow-By oder Emulsion = nicht gut. M104 haben oft leicht undichten vorderen Deckel (Ölverlust), leicht behebbar.

- E 280: Der 2.8er M104 hat manchmal Leerlaufprobleme (Leerlaufsteller verdreckt) – testen ob im Stand Drehzahl ruhig ~650. Sonst sehr solide.

- 230 E / E 230 (4-Zyl.): Prüfen Sie Kaltlauf – KE-Jetronic braucht einwandfreien Warmlaufregler, sonst ruckelt er kalt. Ventilspiel bei M102 eigentlich hydraulisch (nach ’89); Tassenstößel früher prüfen (Tickern = einstellen). Oftmals etwas Ölfeucht am Zylinderkopf (hinten), normal solange es nur schwitzt, nicht tropft.

- 200 D / 250 D / 300 D (Diesel): Startet der Diesel kalt auf den ersten Dreh? Weiß-blauer Rauch nach Start, der dann weggeht, ist ok (Kondensat). Warmer Start sofort ohne Orgeln – wenn er da länger orgelt, könnten Einspritzdüsen oder Kompression nachlassen. Diesel im Stand sollten relativ gleichmäßig nageln, kein Patschen (→ evtl. Einspritzpumpe Einstellung). OM603 (300D) prüfen auf Kopf Riss: Kühlwasseröl? Abgase im Kühlwasser? (eher selten beim Sauger). Glühkerzen: Funktion erkennbar an gelber Lampe (geht nach Vorglühen aus) – falls im Start ewig an oder blinkt, Kerze defekt.

- E 300 Turbodiesel (OM603a): Hören Sie den Turbolader beim Beschleunigen pfeifen? Leichtes Sausen ok, lautes Heulen oder Ölqualm = Lader verschlissen. Auch sollte der Turbo gleichmäßig ziehen, keine Leistungslöcher.

- 4MATIC Diesel (250D Turbo / 300D Turbo 4matic): Sehr selten, hier alle hydraulischen Komponenten checken wie beim Benziner-4Matic. Gerade am 5-Zyl.Diesel war 4matic anspruchsvoll – schauen ob evtl. stillgelegt (manche haben Allrad deaktiviert wegen Defekten).

- Coupé (CE): Kontrolle der langen Türen: Scharniere nicht abgesackt (Tür sollte ohne Anheben schließen). Gurtbringer wie erwähnt. Beim Coupé auch Dachhimmel prüfen – oft löst sich der Stoff hinten (Reparatur ~300€). Viele Coupés haben Schiebedach – muss leicht laufen.

- Cabriolet: Besonderes Augenmerk auf Verdeckzustand – Stoff auf Scheuerstellen prüfen (an Faltstellen), Heckscheibe (Glas – Dichtung, bei schlechter Pflege undicht). Das elektrohydraulische System: alle Zylinder dicht? (im Kofferraum Mulde rechts sieht man Hydraulikpumpe – kein Öl darunter). A-Säulen: Beim Fahren über Bodenwellen darf es nicht übermäßig knarzen – geringfügig normal wegen fehlendem Dach, aber knacken wäre schlecht (Verdeckkastenscharniere prüfen). Cabrio-spezifische Gummidichtungen (Fenster, Verdeckkasten) sind teuer – auf Risse checken.

- T-Modell: Neben Rost an Heckklappe auf die Laderaumabdeckung & Rücksitze sehen – viele waren als Lastesel genutzt, abgerockter Kofferraum weist auf hartes Arbeitsleben hin. Niveauregulierung wie gesagt. Oft höhere km (Taxis, Firmenkombi) – also Historie checken. Beim Fahren klappert nichts im Heck? Sonst evtl. Achslager oder lose innere Verkleidungen.

- Langversion: Selten, aber falls ja: Türen öffnen/schließen – wurden Umbauten gut gemacht (Binz-Qualität ist idR hoch)? Rost vor allem an Verlängerungsstellen (Dach, Schweller).

- AMG-Modelle: Unbedingt Originalität prüfen: Es gibt Umbauten, die vorgeben AMG zu sein. Beim E36 AMG z.B. Motornummer und Ausstattungscodes abgleichen. AMG-Bodykit-Spaltmaße ansehen (Nachrüster manchmal ungenau). Leistungscheck: Ein E36 geht deutlich besser als ein E320 – wenn er sich lasch anfühlt, stimmt was nicht.

- Nachrüstungen/Tuning: Viele 124er wurden im Laufe der Jahre modifiziert (Fahrwerk tiefer, andere Felgen, Sportauspuff, Billig-LED-Leuchten usw.). Prüfen Sie, ob solche Änderungen eingetragen sind und ob originale Teile beiliegen. Ein verbasteltes Fahrzeug ist am Markt weniger wert. Besser sind unverbastelte, originalgetreue Exemplare – außer es handelt sich um zeitgenössisches Tuning (AMG, Brabus) mit Dokumentation.

→ Zusammenfassung Kauftipp: Nehmen Sie im Zweifel einen Fachmann oder Kenner mit zur Besichtigung. Gerade Rost und strukturelle Mängel übersieht ein Laie leicht. Lassen Sie sich vom gepflegten Äußeren nicht blenden – auch ein glänzender 124 kann unten herum faul sein. Kaufen Sie nach Möglichkeit das bestmögliche Exemplar, nicht das billigste. Lieber etwas mehr investieren für einen rostfreien, gut gewarteten Wagen – das zahlt sich aus. Dokumentation (Scheckheft, Rechnungen) ist viel wert. Und: Probefahrt immer ausgiebig durchführen! Ein Verkäufer, der dies verweigert, ist ein rotes Tuch. Haben Sie mehrere Fahrzeuge zur Auswahl, vergleichen Sie diese objektiv. Und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl: Ein 124er, der sich „richtig“ anfühlt (satt, solid, gepflegt riechend, vollständige Historie), wird Ihnen vermutlich lange Freude machen.

Technische Optimierungen – Verbesserungen ohne den Charakter zu zerstören

Viele W124-Besitzer möchten ihr Fahrzeug in Details verbessern, ohne den originalen Charme zu verlieren. Dank der robusten Konstruktion und der Teile-Kompatibilität innerhalb der Baureihe (und teils mit anderen Mercedes) gibt es etliche Möglichkeiten zur technischen Optimierung, die Alltagstauglichkeit, Sicherheit und Spaß erhöhen, ohne das Auto zu „verbasteln“. Hier einige empfehlenswerte Maßnahmen:

- Fahrwerk & Handling: Eine beliebte Optimierung ist der Umbau auf das Sportline-Fahrwerk (falls nicht ab Werk verbaut). Sportline-Federn und -Dämpfer (oder qualitativ vergleichbare Bilstein B6/B8) straffen die Straßenlage, reduzieren Wankneigung und verbessern die Agilität, ohne den Komfort völlig zu opfern. Original-Sportline-Teile passen an jeden W124 und sind oft noch zu beschaffen. Alternativ lassen sich z.B. Stabilisatoren aus dem 500E/E500 verbauen – diese sind dicker und reduzieren die Seitenneigung weiter, ebenfalls Plug&Play im 124er. Polyurethan-Buchsen können an Querlenkern und Stabi-Lagern eingesetzt werden, was das Einlenkverhalten präziser macht – allerdings auf Kosten etwas höheren NVH (Geräusch/Harshness). Eine dezentere Verbesserung ist, alle Fahrwerksbuchsen neu zu machen (Gummi altert) – ein frisch gelagerter W124 fährt wie neu. Auch die Nachrüstung einer Domstrebe (zwischen den Federbeindomen vorn) kann die Karosseriesteifigkeit erhöhen, ist aber Geschmacksache (muss oft individuell eingetragen werden, falls nicht original bei 500E). Wichtig: Extrem-Tieferlegungen oder Billig-Gewindefahrwerke zerstören den Abrollkomfort und wirken unpassend – besser moderate Maßnahmen mit OEM-Plus-Charakter.

- Bremsen: Die Bremsanlage lässt sich innerhalb der Baureihe leicht verbessern. Modelle mit kleineren Motoren hatten teils kleinere Scheiben. Ein populärer Umbau ist z.B. die Vorderachse auf die 4-Kolben-Festsattelbremsen der 300E-24/400E/E420 umzurüsten. Diese haben 294 mm Scheiben und deutlich mehr Bremskraft und -gefühl. Auch die spätere Bremse des E500 (gültig auch R129 SL) mit 320 mm Scheiben passt mit etwas Aufwand – jedoch muss hier mindestens 16″-Felge gefahren werden. Für die Hinterachse kann man z.B. die belüfteten Scheiben des 500E (278 mm) anstelle der soliden 258 mm-Scheiben montieren – das erfordert Sattelhalter-Tausch. So bleibt alles OEM Mercedes, nur mit größeren Dimensionen. Ergebnis: deutlich standfestere Verzögerung, was im heutigen Verkehr ein Sicherheitsplus ist. Ebenfalls ratsam: Stahlflex-Bremsleitungen montieren – sie verbessern den Druckpunkt (serienmäßige Gummileitungen weiten sich über Jahrzehnte). Natürlich sollten stets hochwertige Beläge (z.B. Textar, ATE Ceramic) und Scheiben verwendet werden. Richtig eingestellt und mit frischer Bremsflüssigkeit, erreicht man so Bremswerte, die moderneren Autos kaum nachstehen, ohne die klassische Optik zu verändern.

- Beleuchtung & Licht: Die Serien-Scheinwerfer des W124 (Bosch/Hella) sind für ihr gutes Licht bekannt, doch man kann auch hier optimieren: Falls noch nicht geschehen, Wechsel auf Klarglas-Scheinwerfer (Facelift ’93) – die Streuscheiben mit Klarglas bringen minimal bessere Lichtausbeute und moderneren Look, passen 1:1 bei älteren Modellen. Oder man bleibt bei originaler Optik und rüstet innen eine H4-Nachtfahrlicht-Birne höherer Leistung (z.B. Phillips XtremeVision o.ä.) nach – das bringt ~20–30 % mehr Lichtausbeute, bleibt aber legal. Sehr wirkungsvoll: Einbau von Relais in den Scheinwerferstromkreis – die ab Werk langen Leitungswege führen zu Spannungsverlust, Relais-Schaltung (Kit erhältlich) sorgt für volle 12 V an den Lampen, was erheblich helleres Licht ergibt, ohne andere Teile zu tauschen. Zusatzscheinwerfer (Nebel, Fernlicht) kann man auf LED-Leuchtmittel umrüsten für geringeren Verbrauch – allerdings ist das im legalen Graubereich, da nicht geprüft. Innen lässt sich die Beleuchtung durch LED-Leuchtmittel (für Instrumente, Schalter) verbessern – viele wählen warmweiße LEDs, um das klassische Ambiente zu erhalten, aber mit besserer Ablesbarkeit. Nicht zuletzt: Die Reinigungsanlage der Scheinwerfer (falls vorhanden) in Stand setzen – saubere Streuscheiben sind helle Streuscheiben.

- Komfort & Innenraum: Hier gilt es, behutsam zu modernisieren. Sehr beliebt ist der Verbau moderner Soundsysteme mit originaler Optik: Beispielsweise gibt es Retro-Radios (z.B. Becker Grand Prix modifiziert mit Bluetooth) oder man rüstet einen AUX-In am bestehenden Becker-Radio nach. So kann man Smartphone/Streaming nutzen, ohne ein Fremdkörper-Radio im 124er zu haben. Lautsprecher: Die originalen sind meist ermüdet – qualitativ gute 10 cm (vorn) und 13 cm (hinten) Lautsprecher lassen sich unter den Originalabdeckungen montieren, evtl. mit kleinen Anpassungen, was den Klang stark verbessert. Sitze: Wer lange Strecken fährt, kann in Erwägung ziehen, Sitze aus dem W 210 (E-Klasse 95–02) zu implantieren – diese sind äußerst bequem und lassen sich mit etwas Adapterarbeit einbauen, wirken aber natürlich anders. Alternativ: Sitzaufpolsterung erneuern (Federmatte + Polster neu) und ggf. Sitzheizung nachrüsten – es gibt Heizmatten zum Nachrüsten unter den Bezug, ein unsichtbares Upgrade für kalte Tage. Klima: Falls nicht vorhanden, lässt sich eine Klimaanlage nachzurüsten nur mit immensem Aufwand – also eher auf ein Fahrzeug mit Klima setzen. Geräuschdämmung: Austausch der Motorhaubendämmmatte (oft zerbröselt) reduziert Motorgeräusch. Auch können dünne Dämmmatten in Türen/Kofferraum nachgerüstet werden, um Dröhnfrequenzen zu mindern – sollte aber dezent erfolgen (Gewicht!). Tempomat nachrüsten: Tatsächlich ist der elektronische Tempomat (Verkabelung + Lenkstockhebel + Stellmotor) relativ plug&play, falls man einen Spendertempomat hat – ein angenehmes Feature auf Langstrecke.

- Motor & Leistung: Generell ist Tuning am W124 nicht nötig, da die Motoren ausreichend dimensioniert und auf Langlebigkeit getrimmt sind. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Performance zu optimieren, ohne den Motor zu gefährden:

- Eine sportlichere Achsübersetzung kann z.B. die Beschleunigung verbessern (häufiger Umbau: kürzeres Differential aus 230E/260E in einen 300E – höherer Drehzahlanschluss, spritziger im Anzug, allerdings etwas mehr Drehzahl bei Autobahntempo).

- AMG/Nachrüst-Chip: Für einige Steuergeräte (v.a. 24V M104, M119) gab es Performance-Chips, die ca. +10 PS und schärferes Ansprechverhalten bringen. Seriöse Anbieter können hier moderate Verbesserungen erreichen, aber Wunderdinge darf man nicht erwarten. Wichtig: keine Billig-Chips verwenden, lieber Original-AMG-Eproms oder renommierte Tuner.

- Auspuffanlage: Ein klanglicher Gewinn kann ein Endschalldämpfer aus dem Zubehör sein (z.B. Sebring oder Remus), jedoch sollte man auf dezenten Klang achten, um den Charakter nicht zu zerstören. Die werksseitige Anlage ist oft aus Edelstahl (bei späten Modellen) und hält sehr lange; ein Tausch hat mehr Sound- als Leistungsgründe.

- Luftansaugung: Der originale Luftfilterkasten ist optimal abgestimmt – offener Sportluftfilter bringt außer Ansauggeräusch nichts. Besser: Einen frischen Mercedes-Filter nutzen und Ansaugschnorchel sauber halten.

- Zündung optimieren: Hochleistungs-Zündkabel und Iridium-Zündkerzen können den Motorlauf minimal verbessern – Schaden tut es nicht, sofern Teile hochwertig sind.

- Öl & Flüssigkeiten: Verwendung von z.B. synthetischem Getriebeöl (ATF) in der Automatik oder hochwertigem Motoröl (10W40 oder 5W50 je nach Motor) kann das Langzeitwohlbefinden steigern. Bei Lenkgetriebe und Diff den Ölwechsel nicht vergessen. Das sind eher Wartungs- als Tuningpunkte, aber oft vernachlässigt.

- Zuverlässigkeit & Sonstiges: Einige Upgrades dienen primär der Vorbeugung. Beispiel: Kabelbaum-Erneuerung bei betroffenen Baujahren – es gibt Nachfertigungen mit besserer Isolierung, die den Spuk bröselnder Kabel endgültig beheben. Kühlleistung verbessern: Ein modernerer Lüfterkupplung oder Zusatzlüfter aus dem W210 kann eingebaut werden, um das Thermomanagement zu optimieren (für heiße Klimazonen). Anlasser: Der Starter des 500E war leistungsfähiger – manche bauen diesen in kleinere Motoren ein für schnelleren Kaltstart. Batterie: eine stärkere AGM-Batterie stellt sicher, dass auch im Winter alles rund läuft. Korrosionsschutz: Nach dem Kauf kann man den Unterboden und Hohlräume professionell konservieren (Fett/Wachs), um zukünftigen Rost zu verhindern – kein direktes Upgrade, aber ein wichtiges Investment in die Langlebigkeit, das den Originalwert erhält.

Alle genannten Maßnahmen behalten den Charakter des W124 bei oder verbessern ihn sogar in dem Sinne, wie es zeitgenössisch möglich gewesen wäre (OEM+ Konzept). Man sollte extreme Umbauten (Tieffahrwerke, laute Auspuffe, Spoiler) vermeiden, wenn einem Originaltreue wichtig ist. Der W124 wird von Kennern gerade für seine Ausgewogenheit geschätzt – jede Verbesserung sollte diese Balance respektieren. Zum Beispiel führt ein 500E-Fahrwerk in einem 200E zwar zu sportlichem Fahren, aber eventuell auch zu Komforteinbußen, was nicht zum Charakter einer E-Klasse passt. Hier gilt es, Maß zu halten.

Positiv hervorzuheben: Viele Optimierungen lassen sich rückrüsten (z.B. Bremsen, Räder, Chips), falls man später das Fahrzeug wieder in Sammlerzustand versetzen will. Insgesamt kann man sagen: Ein gut gewarteter Serien-W124 ist bereits ein ausgezeichnetes Auto – mit durchdachten kleinen Upgrades kann man ihn aber an heutige Bedürfnisse anpassen, ohne dass er seine Seele verliert.

Fazit und Bewertung

Abschließend bewerten wir die Mercedes W124-Baureihe nach drei zentralen Kriterien. Hier zeigt sich, warum der 124er auch Jahrzehnte nach seinem Debüt ein so beliebter Klassiker geworden ist:

Alltagstauglichkeit

Überragend (5/5). Kaum ein Klassiker eignet sich so gut für den täglichen Einsatz wie der W124. Er bietet Platzverhältnisse und Komfort wie moderne Mittelklassewagen, gepaart mit der sprichwörtlichen Mercedes-Solidität der 80/90er Jahre. Ob als Familienkombi, zweitüriges Spaßcoupé oder gemütliche Diesel-Limousine – ein 124er kann im Alltag fast jede Rolle erfüllen. Viele Fans nennen ihn einen „kleinen Panzer“: Hohe Crashsicherheit, zuverlässige Mechanik, Rost mal ausgenommen robuste Karosserie. Ersatzteile sind erhältlich, Wartungskosten überschaubar, und selbst die Elektrik ist (im Vergleich zu jüngeren Autos) noch relativ einfach. Zudem ist das Auto sehr benutzerfreundlich: Die Übersichtlichkeit ist hervorragend (dünne Säulen, man sieht die Haube und den Stern beim Einparken), die Bedienung intuitiv. Dank guter Heizung, optional Klima und bequemer Sitze taugt er für jede Jahreszeit. Einige Details wie der Einarmwischer (der 86% der Scheibe reinigt) oder die enormen Außenspiegel und großen Scheinwerfer machen ihn auch bei schlechtem Wetter souverän. Selbst als Oldtimer zugelassen (H-Kennzeichen) kann man ihn bedenkenlos bewegen, ohne ständig liegenzubleiben – bei guter Pflege „bleibt ein W124 praktisch nie liegen“. Einziges Manko im Alltag: In engen Parkhäusern wirkt er mit knapp 4,75 m Länge und relativ großem Wendekreis etwas unhandlich, und Verbrauch/Steuer älterer Modelle sind höher. Doch das gleicht er mit Fahrgefühl und Anmutung aus – viele Besitzer genießen es, täglich einen Klassiker zu fahren, der weder zickig noch unpraktisch ist. Unterm Strich zählt der W124 zu den alltagstauglichsten Klassikern überhaupt, was auch dazu führt, dass heute noch etliche im täglichen Straßenbild auftauchen – oft mehr als wesentlich jüngere Exoten.

Technische Optimierbarkeit

Hoch (4/5). Der W124 lässt sich technisch in vielen Bereichen verbessern, was ihn attraktiv für Enthusiasten macht, die gern schrauben. Modularität: Viele Komponenten innerhalb der Baureihe sind austauschbar – z.B. Bremsen oder Motoren – sodass man werksintern aufrüsten kann (Stichwort OEM-Tuning). Auch vom Nachfolgemodell W210 oder vom Roadster R129 passen Teile (Motoren M119, Bremsen etc.), was eine Art B Baukasten eröffnet. Aftermarket-Support: Es gibt einen großen Markt an Verbesserungs-Teilen: von Sportfahrwerken, über Auspuffanlagen bis zu elektronischen Upgrades. Wichtig: Durch das Alter und Interesse der Community ist die Dokumentation für Umbauten/Upgrades hervorragend (Foren, Clubs). Selbst Schrauben: Die Technik ist zugänglich und nicht extrem komplex, daher können versierte Hobbyschrauber vieles selbst verbessern – vom Einbau eines modernen Radios bis zum Motorumbau. Der 124er reagiert auf viele Optimierungen positiv: Fahrwerksmodifikationen beispielsweise können das Handling dramatisch verbessern, ohne Komfort völlig zu opfern (z.B. Sportline). Grenzen gibt es aber: Die Grundkonstruktion ist auf Komfort und Haltbarkeit ausgelegt – will man z.B. einen hochagilen Sportwagen, stößt man irgendwann an physikalische Grenzen (Gewicht, Achsgeometrie). Auch Motor-Tuning ist limitiert sinnvoll – die größten Leistungssteigerungen erzielte schon AMG damals mit dem 6.0-V8 oder 3.6-Reihensechser; darüber hinaus wird es unverhältnismäßig teuer. Insgesamt jedoch bietet der W124 eine große Spielwiese für Optimierer. Man kann ihn mit vertretbarem Aufwand deutlich modernisieren (z.B. bessere Bremsen, LED-Licht, Sound) und an persönliche Vorlieben anpassen, ohne dass er an Charakter verliert – solange man die Maßnahmen dezent hält. Einen Punkt Abzug gibt es nur, weil eben doch nicht alles möglich ist: Hochmoderne Assistenzsysteme oder extreme Leistungssteigerungen bleiben außerhalb des Sinnvollen. Aber für 99% der Besitzer ist die vorhandene Optimierbarkeit mehr als ausreichend.

Spaßfaktor

Variiert je nach Modell – insgesamt von gemächlich bis begeisternd (3–5/5 je nach Version). Der Spaß im W124 erschließt sich auf unterschiedlichen Ebenen:

- Fahrspaß (dynamisch): Hier hängt viel vom Motor und Modell ab. Ein 200D oder 250D bringt sicherlich nostalgischen Spaß – gemütliches Cruisen und das Gefühl von Unzerstörbarkeit – aber keine Fahrfreude im sportlichen Sinne. Diese Basisvarianten sind eher für Gelassenheit bekannt. Spaßfaktor nach heutigen Maßstäben: niedrig (2/5). Vier-Zylinder-Benziner (200E/230E/E220) sind temperamentvoller, ausreichend motorisiert und durchaus quirlig mit Schaltgetriebe. Sie machen schon mehr Freude, vor allem durch überraschend agiles Handling mit dem leichteren Motor vorn. Spaßfaktor: mittel (3/5). Reihensechser (300E/E320) heben das Erlebnis deutlich: Laufruhe, souveräne Kraftentfaltung und auch mal sportliches Hochdrehen (v.a. die 24V) bringen Freude am Fahren auch im Mercedes. Ein E320 z.B. beschleunigt in ~8 Sek. auf 100 km/h und läuft >230 km/h – das kann auch heute begeistern, zumal der Klang angenehm kernig ist. Spaßfaktor: hoch (4/5). Die V8-Modelle (400E/500E) schließlich bieten reinrassigen Fahrspaß: der Punch des 5.0 L V8 (0–100 ~6 Sek.) und die hervorragende Fahrwerksabstimmung (Porsche-Touch beim 500E) machen diese Versionen zu echten Sportwagen im Tarnkleid. Hier wird das Cruisen zur Machtdemonstration – schier müheloser Vortrieb, satter Sound und doch Mercedes-typische Gelassenheit. Spaßfaktor: sehr hoch (5/5). Ähnliches gilt für die AMG-Versionen: Ein E36 AMG Kombi beispielsweise vereint Familienauto mit sportlichem Charakter – 272 PS, strafferes Fahrwerk, 0–100 ~7 Sek. und 240 km/h Spitze. Das macht enorm Spaß und ist bis heute beeindruckend. Wer das Maximum will, findet im E60 AMG einen Wolf im Schafspelz, der mit ~5 Sek. auf 100 km/h auch moderne Sportwagen alt aussehen lässt – allerdings sind diese Exemplare rar und teuer.

- Fahrspaß (Genuss): Nicht zu unterschätzen: Offen fahren im A124 Cabrio. Hier definiert sich Spaß weniger über Beschleunigung (die 4-Zyl.-Cabriolets sind keine Renner), sondern über das Erlebnis. Das W124 Cabriolet vermittelt ein sehr exklusives, entspannendes Fahrgefühl – dahingleiten mit offenem Verdeck, gutem Sound aus dem Sechszylinder und vier Sitzplätzen für Freunde oder Familie. Dieser „Classic-Cruising“-Spaßfaktor ist enorm hoch, sofern man das liebt. Für viele Cabrio-Fans ist das offene E-Klasse Cabrio eines der schönsten Erlebnisse, weil es die Zeit der klassischen Viersitzer-Cabrios wiederbelebte. Spaßfaktor hier: ebenfalls hoch (4/5) für Genießer, weniger für Raser.

- Emotionaler Spaß: Der W124 macht vielen auch Spaß durch sein Wesen. Das „Panzer“-Gefühl, die Ruhe und Gelassenheit beim Fahren, das souveräne Gleiten auf der Autobahn – das sind Qualitäten, die Freude bereiten jenseits reiner Performance. Ein gepflegter 300 E zum Beispiel vermittelt dem Fahrer Stolz und Gelassenheit, wenn man mit Tempomat 130 km/h dahinschwebt, leise Musik an, und sich bewusst ist: man fährt ein Stück Automobilgeschichte, das noch immer hervorragend funktioniert. Diese Art von Spaß (der Stolz, einen Klassiker zu fahren, der im Alltag praktisch ist) ist nicht messbar, aber für viele Besitzer sehr real.

- Modellgruppen-Differenzierung:

- Diesel vs. Benziner: Dieselmodelle (insb. Sauger) sind eher was für Enthusiasten, die das Gemütliche lieben – Spaß kommt aus der Entschleunigung und Langlebigkeit, weniger aus Action. Turbo-Diesel (E300TD) bieten zumindest ordentlich Drehmoment und schieben überraschend an, was eine gewisse Freude am „Turbobums“ erzeugt, aber bleiben akustisch rauer. Benziner drehen freier und klingen besser; sie eignen sich eher, wenn man auch mal dynamisch fahren will.

- Limousine vs. Coupé vs. Kombi: Limousinen sind die komfortabelsten, am wenigsten extrovertierten – Spaß hier eher in Langstreckenkomfort und „klassische S-Klasse im Kleinen“-Feeling. Coupés bereiten Spaß durch die schicke Optik, die leicht höhere Agilität (kürzerer Radstand) und oft bessere Ausstattung – ein Coupé zu fahren hat was Exklusives. Kombis machen Spaß auf eine besondere Art: Man hat ein Raumwunder, kann alles einladen – und doch sportlich zügig fahren, z.B. mit einem 300 TE. Viele Kombifahrer schätzen diese Kombination sehr, zumal die Kombis heute auffallen (Kombi + Youngtimer hat Style).

- Cabrio: Wie erwähnt, Spaßfaktor im Cabrio kommt vom Offenfahren und Prestige – jedes Cabriofahren kann zum Happening werden, der 124er bietet dabei noch Full-Size-Platz und Komfort (Windschott ein Muss, dann auch zu zweit hervorragend windarm).

- 4MATIC-Modelle: Hier ist der Spaßfaktor speziell im Winter enorm – mit Allrad und dem Gewicht bringt man den 124 fast überall durch, wo andere Oldies scheitern. Das Vertrauen und die Traktion auf Schnee haben ihren eigenen Reiz. Allerdings kostet 4MATIC ~100 kg Extra, was im Sommer etwas Fahrdynamik nimmt. Also Spaß stark saisonabhängig.

In Summe bietet die Baureihe W124 für jeden Geschmack eine Portion Fahrspaß. Wer sportliche Ambitionen hat, greift zu den größeren Motoren oder speziellen Modellen – hier kann der 124er wirklich begeistern, weil man es dem klassisch-eleganten Auto oft nicht ansieht, welche Performance drinsteckt (Understatement!). Wer eher gemächlich genießt, findet in den kleineren Modellen treue Begleiter für entschleunigtes Oldtimer-Wandern. Der Spaßfaktor ist also wählbar, was eine Stärke der Baureihe ist.